соорудить, под всякое-разное — чтобы уже не бытовкой строительной смотрелось помещение, а жилым уголком.

Иван, по предложению сторожа, сбегал к тому домой, чтобы жена собрала им какой-нибудь перекус. Поужинали уже поздно, в комнате Ивана, попили чай, перекурили.

— Так… учиться тебе Ваня гитаре придется всерьез, тут уж я от тебя не отстану, — Илья говорил устало, но твердо, — а потом, к осени ближе… за аккордеон я тебя усажу!

— Это… к-х-к-х-а-а…, - Иван закашлялся, — это — зачем же… аккордеон? Я тебе что — музыкант, что ли? Да и… сложный же он!

— Ничего он не сложный… помаленьку-потихоньку… освоишь! И здесь — поможешь, и потом — в жизни пригодиться, и не спорь со мной! — вот так «тютя»! Я же говорил — начальник в нем прорезается! Мироныч лишь усмехался, дуя в кружку с горячим чаем.

— И вот еще… Песни завтра представлять будешь ты! — Илья смотрел на него своим близоруким взглядом. Но взгляд был… твердым, ага.

— А здесь-то — почему я опять? Кто из нас музыкант — я или ты? — Иван был возмущен, — вот так и живем, Мироныч! Все норовят на шею сесть и ножки свесить!

— Пойми, Иван! Я музыкант, конечно… Но — не певец. И они об этом знают. Зачем ставить себя сразу в заведомо проигрышную позицию. А ты что — ну да не певец, и что? Это и понятно. Ну — спел как мог, какие претензии? И, кстати, ты зря так говоришь — голос у тебя вполне приятный. Такой… немного на баритон походит, когда поешь. Ну — не оперный певец, само собой. Но… если бы с тобой позанимались наши преподаватели — вполне бы для эстрады подошел. Я, знаешь ли, и похуже голоса слышал. И ничего — выступали люди со сцены, да еще и апломбом! У нас, в культуре, знаешь какие типажи встречаются? Гонору, спеси — ого-го!

Они сидели с Миронычем на крыльце, курили, глядя на деревню. Илья уже давно ушел спать, а Ивану не спалось. Что-то не выходит у него жить спокойно, размеренно, как думалось. Ни одно, так — другое, все что-то — наперекосяк!

Было тепло, по-летнему ясное звездное небо над головой. И даже комары куда-то пропали. Огни в деревне были редкими. Тихо и хорошо. Лишь изредка то тут, то там погавкивали собаки во дворах. После такого нервного и утомительного дня — лепота! И мысли про Кир… так, не будем! Нет их, этих мыслей! Вот — лучше о Вере думать! Но думать о Вере мешал попыхивающий самокруткой рядом на крыльце, Мироныч.

— Ты слышь, паря, Тимофеич тут приезжал. Говорит — на днях привезут дрова, долготьем. Вот нам их пилить, а потом и колоть нужно. А то, чем топить-то столько печей зимой будем? Да и просохнуть им, дровам этим, надо! Времени-то теплого, сколько еще будет — ну месяц, полтора, не больше. Мы завтра с Яковом козлы собъем, под распиловку.

— Ну что ж… привезут — будем пилить, да колоть! Наше дело телячье…

Мироныч покосился на него, хмыкнул.

— А я вот, Осип Миронович, все спросить хотел… Как-то имя-отчество у вас… вроде — не здешнее. Отчего так?

Тот пыхнул самокруткой:

— Так я, паря, и не местный! Я ж — с Белоруссии, ну — это сейчас так называется. А тогда — с Виленской губернии, да.

— А как же вы тут оказались?

— Да как… революция, а потом — Гражданская… они ж здорово людей-то перемешали. Люди с севера на юг перлись, а кто — с востока — на запад, а кто — наоборот! Кто — воевал, а кто — от войны бежал. Всякое было…

— Я вот — в вёске своей жил, не тужил. Ну как не тужил… Бывало и потужить приходилось, да. Там же как — то недород, то еще какая чума на людей свалиться. Но ничего так — справно жили. Не хуже других. Дом у меня был, хозяйка да ребятишек уже двое. А потом — война эта… Не, меня так-то не призывали. Только уже на второй год, когда наши царские генералы уже и Польшу просрали, стали нас привлекать, мужиков, по обозной надобности. Фронт-то уже и недалеко от нас был. Не близко, конечно, но — и не недалеко. Хорошего в той повинности было мало — ну как крестьянину радоваться, у него же всегда забот, полон рот! А тут — вози то продовольствие, а то и снаряды-патроны разные. Раненых опять же — в тыл. Но грех говорить, и фураж лошадям выделяли, и самих, нас — кормили справно. Да деньжишек мало-мало подкидывали, да. Но все равно… не к душе все это было. Работа-то дома стоит! Ее кто за тебя делать будет?

— А потом… германец попер, попер — дуром прямо! Вот я и попал, как кур в ощип! Собрали нас, в очередь кто, и погнали на лошаденках — кто патроны везет, кто еду. На передовую, значит. А оттуда, чтобы порожнем не гонять — раненых. Ох и много же их было, ох много! Нам уже и те патроны — в радость казались! Они же, патроны-то, не орут благим матом, да и не мрут на каждой версте! Всё мы с мужиками тряслись, когда же это кончится?!

— А только сдали их в госпиталь — прискакал, значит, офицер и ну — уговаривать нас, что, дескать, еще бы ходку сделать. Дескать — очень уж патроны на передовой нужны. Деньгами нас соблазнил, паскуда… Вот… Вернулся я домой только через месяц после отъезда. А там… в веске нашей, за это-то время… штабов каких-то понагнали, еще какие-то части, склады. А дома моего — нету… Ни жинки, ни детишек… Одни головешки… Соседи уж рассказали, что прилетал, значит дирижабль германский по ночи, да давай бомбы скидывать… Вот — куда попал, туда — попал! Так я… один и остался.

— И знаешь, Иван… Такая злоба меня взяла, такая злоба! Продал я свою лошаденку, пил… неделю, не меньше. А потом — пристал к одной добровольческой команде. Очень уж мне хотелось хоть парочке германцев глотки взрезать! Своими руками чтобы… Чтобы в глаза их посмотреть, значит…

— Вот так, до семнадцатого года и провоевал, да.

— Ну что — получилось отомстить? — Иван смотрит на Мироныча, досталось же мужику!

— С избытком! Нас там таких… охотничья команда подобралась. А что — мне тогда аккурат двадцать пять было. Силенки-то были, были… Вот мы и порезвились… с германцем-то. И сами, конечно, ложились… ну — кому не свезло.

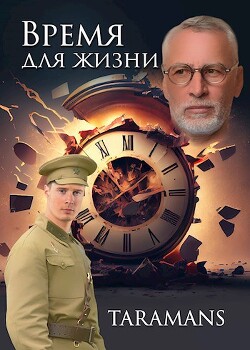

![Время для жизни [СИ] - taramans](https://cdn.my-library.info/books/358370/358370.jpg)